簡介:

墾丁森林動態樣區始於1996年,由東海大學生命科學系孫義方博士及林業試驗所恆春研究中心共同設立,進行樣區設置及樣木調查工作。初由孫博士帶領學生於1999年完成6 ha樣區設置及樣木調查,後因經費及人力不足,由林試所恆春研究中心接手陸續調查,終於2001年完成10 ha調查。鑒於第一次調查經驗及成果,林業試驗所於2007-2009年編列經費,於2008年一月至十月完成第二次每木調查工作。同時於2006年設置了72個種子網,2007年設置了144個小苗監測樣區,由東海大學生命科學系林宜靜博士主導,進行長期監測研究。2004至2005年由屏東科技大學環境工程與科學系許正一博士進行本樣區土壤基礎研究。

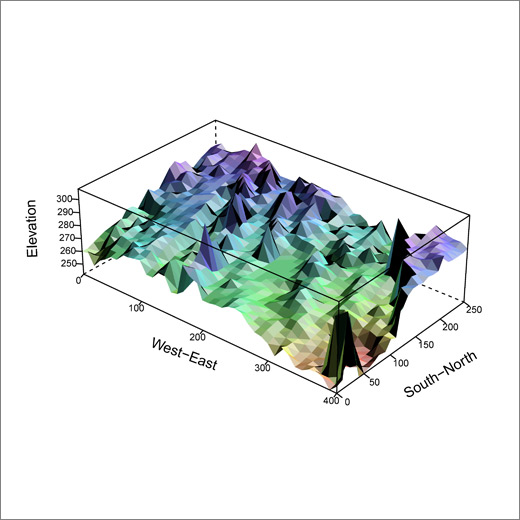

墾丁樣區位於墾丁高位珊瑚礁自然保留區東北區的一處較未受人為干擾之地點(120°49'06"E, 21°57'55"N),海拔高度約250-300 m。樣區設計為長方形,長軸為東西向400 m;短軸為南北向250 m。本區地質原為珊瑚礁岩塊,經風化後岩塊表面凹凸不平,甚有形成狹谷者,高度落差多者達20-50 m。本區氣候具有明顯的乾濕季。依據2000至2010年的氣象站資料,本區之年平均降雨量約2,000 mm,多集中於6至11月,約占全年雨量之87%,主要為梅雨季及颱風之降雨所致;10月至翌年4月為乾燥之東北季風(俗稱落山風)季節。年溫差不大,年均溫為25.4°C,一月最冷,平均氣溫20.9°C;8月最熱,平均氣溫28.4°C。本區受颱風干擾頻繁影響,從1897到2007年間,平均每年有2.3個颱風侵襲恆春半島,對森林植被帶來機械傷害及大量降水。

樣區之地形測量與每木調查工作基本上均依照CTFS森林動態樣區之標準作業方法,但是在第二次每木調查時,特別針對白榕(Ficus benjamina)及正榕(Ficus microcarpa)的特殊支柱根生長形態,略為調整調查方法。雖然第一次每木調查時未將該兩物種列入調查對象,但由於這些支柱根在森林中佔有相當生物量,因此研究團隊在第二次每木調查時,針對胸高直徑5 cm以上的支柱根,均視同如一般植株之分枝,進行詳細測量與調查。

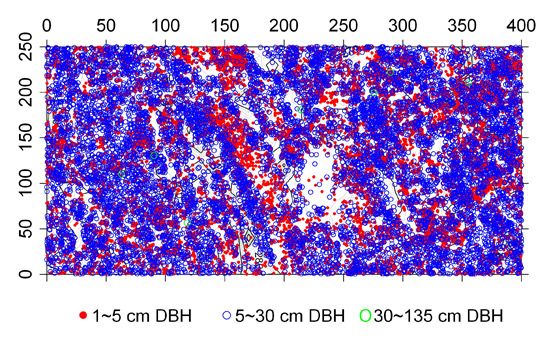

依據第二次每木調查的成果,樣區內共有39,093株樣木,分屬於34科74屬95種。其中以大戟科(Euphorbiaceae)、桑科(Moraceae)等熱帶性科別種類較多;其中有19種為台灣特有種,根據農委會公告之稀有種有10種。但是在樣木數量上則以柿樹科(Ebenaceae) 23,140株、大戟科(Euphorbiaceae) 6,113株所占比例最多。優勢種明顯以黃心柿佔絕對性的優勢,共有22,079株,佔全森林的56.4%,其胸高斷面積101.6 m²,佔整體的22.5%。本區植被類型依據蘇鴻傑教授的臺灣植群分類架構,應較接近於榕楠林帶(Ficus-Machilus zonation)森林,但是卻又具有以黃心柿佔單一優勢(mono-dominance)的獨特森林特色。

墾丁森林動態樣區位於墾丁高位珊瑚礁自然保留區內

墾丁森林動態樣區的立體地形圖

樣區資料:

本於學術資源共享以及促進生態科學交流合作的理念,本所已開放國內學界申請使用墾丁樣區調查資料。資料內容包含兩個部份:

- 每木調查資料:包括所有植株的編號、樹種名稱、胸高直徑數據、調查日期、位置座標值等資料。

- 地形測量資料:樣區內以經緯儀測量所得到的水平及高程座標數據(共有1,066個樁點)。

如有意申請使用本樣區的調查資料或者希望進行合作研究者,可至本所研究資料目錄查看相關資料集,或與伍淑惠助理研究員(E-Mail:wsh@tfri.gov.tw )、蘇聲欣副研究員(E-Mail:sush@tfri.gov.tw )連繫。

樣區內的黃心柿植株布圖

研究人員:

林業試驗所:伍淑惠 助理研究員 (植物生態學)

林業試驗所:王相華 研究員 (植物生態學)

東海大學:林宜靜 副教授 (植物生態學)

東海大學:孫義方 副教授 (植物生態學)

相關連結:

熱帶森林科學中心(CTFS)

史密斯森熱帶研究所(STRI)

出版品列表:PDF

����